伤病潮暴露医疗短板:全民健康警示下的隐忧

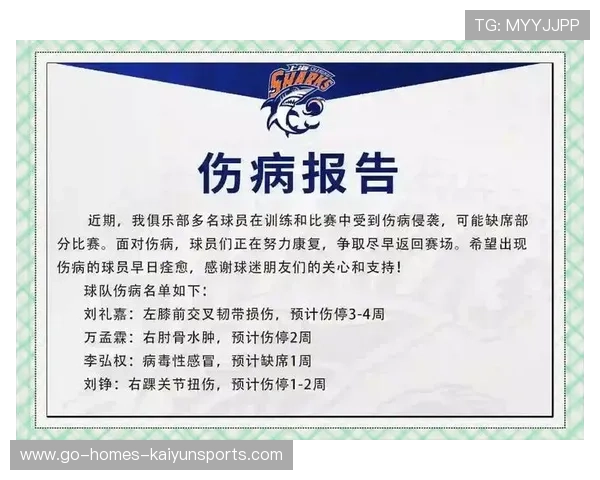

近期,体育赛场上频发的伤病事件再次引发社会热议。从职业联赛到校园运动,从全民健身到日常锻炼,“伤病潮”如同一面镜子,将我国医疗体系中的短板无情地暴露出来。无论是骨折、韧带拉伤,还是慢性运动损伤,运动员与普通人群在面对伤病时的无助感,反映了医疗资源配置、康复体系和专业人才储备的不足。

不可否认,我国在医疗硬件建设方面取得了长足进步。大型医院、先进的影像设备、手术技术等层面已接近国际一流水平。当伤病潮来临时,单靠硬件并不能完全缓解问题。大量伤病患者涌向医院时,专业运动医学科、康复科的医生数量与实际需求之间的缺口显现出来。急诊室拥挤、康复周期延长、术后跟踪不足,这些都是频繁出现在新闻报道和患者口中的真实困境。

更为关键的是,公众对运动伤病的认知仍处于较低水平。很多人缺乏科学的运动指导和伤病预防意识,在锻炼中超负荷训练或忽视小伤小痛,最终导致伤病频发。一旦受伤,不少人第一时间选择自行休息或偏方处理,而不是及时寻求专业医疗服务。这种现象不仅加重了医疗系统的压力,也让伤病问题变得更加复杂,延长康复时间,甚至可能产生不可逆的损伤。

与此康复资源开云官网的不均衡问题也逐渐凸显。一线城市的顶级医院康复科资源相对丰富,但二三线城市和乡镇地区则严重短缺。康复治疗的时间、设备和专业指导均有限,导致伤病患者不得不承受漫长的康复周期。这种医疗资源不均衡,不仅影响患者恢复效果,也增加了医疗系统整体的压力。

面对伤病潮频发的现状,医疗体系的短板亟待引起社会关注。如何提升伤病防控能力、优化医疗资源配置、加强康复体系建设,成为摆在政策制定者、医疗机构以及公众面前的紧迫课题。科学预防、及时治疗、系统康复,三位一体的健康管理理念,正逐渐成为社会共识。

随着伤病潮的持续蔓延,公众对医疗短板的关注也日益升温。医疗系统内部亟需建立更完善的伤病监测与管理机制。通过大数据和智能化管理手段,对运动人群的伤病风险进行实时监控,提前干预潜在问题,可以有效降低伤病发生率。这也有助于医院合理调配医疗资源,缓解热门科室的压力,实现医疗资源的高效利用。

专业人才储备的缺口需要尽快弥补。目前,运动医学和康复医学仍是相对小众的专业领域,相关医生、治疗师和康复教练数量有限,无法满足日益增长的需求。这要求医疗教育体系加大投入,通过专业培训和继续教育,提升医生在运动伤病诊疗和康复指导上的能力。也应鼓励基层医疗机构加强康复科建设,让更多伤病患者能够在本地获得及时、专业的康复服务。

公众健康教育同样不容忽视。伤病潮的频发,背后往往是缺乏科学运动理念和防护意识。通过开展全民健康教育、普及运动损伤预防知识、推广科学康复方法,可以从源头减少伤病发生。社区、学校、企业等都应成为健康管理的参与者,让科学运动和伤病预防成为社会共识,而非个别人的意识行为。

科技手段在伤病防控和康复管理中也展现出巨大潜力。可穿戴设备、智能运动监测和线上康复平台,可以实时记录身体状况、评估运动风险、指导康复训练。这些技术不仅让患者获得个性化治疗方案,也为医生提供更精准的数据支撑,提高诊疗效率和康复效果。

伤病潮不仅是健康问题,更是对医疗体系的警示。它揭示了医疗资源分布不均、专业人才不足以及康复体系不完善等短板,也提醒社会必须以科学和系统的方式应对健康挑战。未来,只有建立全方位、立体化的伤病防控与康复体系,才能在面对伤病潮时游刃有余,让医疗体系真正成为全民健康的坚实后盾。